Écrits et nouvelles

Il faut opter

22/06/2021

Temps de lecture estimé : 33 minutes

Auteur

Isabelle

Isabelle

Ladislas se trompa en nouant sa cravate. Il la détacha avant de recommencer. C’était la troisième fois qu’il perdait le fil et devait tout reprendre. Pourtant, lorsqu’il s’habillait, ses gestes étaient conditionnés par l’habitude ; surtout s’agissant de sa cravate, il ne pouvait pas passer à la télévision sans être bien apprêté. Il dut se concentrer pour venir à bien de ses difficultés : devant, derrière, boucle, nœud… Une fois fini, il s’observa dans le petit miroir ovale accroché au mur décrépi de son hôtel. La confiance ne transparaissait pas de son visage allongé, ses yeux noirs trahissaient son angoisse. Il passa une main dans ce qui lui restait de cheveux, dégageant une mèche brune de son crâne dégarni. Il soupira, cherchant à capter un peu de courage. Ladislas sentit ce dernier apparaître subrepticement dans sa poitrine tandis que son cœur se serrait, avant de décider de se faire de nouveau la malle. Il aurait aimé que la sensation s’imprègne encore un peu.

Pourtant, il avait choisi d’être ici. Lui et Christian, le cameraman, étaient arrivés il y a quelques jours à La Paz en Bolivie. Ils étaient tous les deux en quête de grands faits divers : insouciants et téméraires lorsqu’il s’agissait de prévoir leurs reportages, c’était une autre histoire quand ils touchaient leur exclusivité du doigt.

Les premières 24 heures passées à La Paz n’avaient pas porté leurs fruits. Comment trouver un individu parmi des milliers ? Ils avaient d’abord posé des questions, mais sans résultat. Le reste du temps, ils avaient filmé les rues de La Paz et ses habitants. Cette ville à près de quatre mille mètres d’altitude était déroutante, ils avaient plusieurs fois eu le souffle coupé en arpentant ses avenues pentues. L’agitation était partout dans ces quartiers couleur ocre du centre-ville. Dans certains secteurs, les voitures étaient rares et tout se faisait à pied ; beaucoup de Boliviens portaient des charges lourdes à même les épaules. À tous les coins de rue, on trouvait des vendeurs à la sauvette, assis à même le sol. Des simples tentures surélevées par des bouts de bois leur servaient de parasol. Ce qui les avait dépaysés, outre le changement d’architecture et l’agencement très resserré et organique des habitations, avait été les vêtements des Boliviens. Les tenues de chanvre et de coton tout en couleur n’étaient pas à la mode de Paris, pas plus que le chapeau haut et rond des Boliviens. D’ailleurs, ils se détachaient de la foule avec leurs costumes.

Leur enquête aurait pu s’arrêter à ça : quelques images des rues de La Paz et un criminel en liberté, mais la chance avait tourné en leur faveur : le lendemain de leur arrivée, l’ambassadeur de France avait fait une demande officielle d’extradition à la Bolivie pour le dénommé Altmann. Cet homme était protégé par le gouvernement bolivien car son expertise et ses compétences acquises il y a trente ans de ça étaient plus qu’utiles à ce régime dictatorial. Le soir même de cette annonce, Ladislas et Christian étaient montés sur les hauteurs de La Paz pour filmer la ville en contrebas. Ils avaient pu passer au 20 heures de France 2 pour couvrir l’événement.

Ils pensaient que les autorités boliviennes ne répondraient pas avant plusieurs mois, mais cette demande d’extradition avait eu l’effet d’un coup de pied dans une fourmilière. Dès le lendemain, les informations boliviennes titraient que des agents spéciaux déguisés en journalistes étaient dans les rues de La Paz pour enlever le ressortissant bolivien qui serait jugé comme criminel en France. Si la situation n’avait pas été des plus tendues, Christian et Ladislas auraient pu rire de ce rôle que la presse bolivienne leur avait attribué. L’un avait un physique certes plutôt carré et était en bonne forme à force de porter sa caméra à bout de bras, mais l’autre était longiligne et flottait presque dans ses costumes. De là à les prendre pour des agents secrets, il y avait un monde. Contrairement à tout espion qui se respecte, ils avaient considérablement attiré l’attention. À tel point qu’une jeune femme était venue les aborder après tous ces événements. Selon ses dires, elle connaissait bien le ministre bolivien, et proposait pour quelques dollars d’arranger une entrevue avec leur cible. Ils avaient décidé d’un commun accord que tenter leur chance valait bien une poignée de billets. Contre toute attente, elle n’avait pas menti. Le gouvernement voulait laver son protégé de tous soupçons. Les journalistes avaient donc gagné le droit de faire une interview dès le lendemain et sous conditions : l’entretien aurait lieu au ministère de l’Intérieur bolivien, les questions devaient être uniquement en espagnol, validées en avance par l’administration bolivienne et tout cela leur était accessible pour la modique somme de cinq mille dollars. Ayant obtenu l’accord de la chaîne de télé pour payer une telle somme, ils avaient accepté : eux qui trois jours auparavant étaient sans piste ne pouvaient pas cracher sur une opportunité pareille, malgré ses défauts.

Quelqu’un toqua à la porte, Ladislas se retourna alors que Christian entrait, il n’avait pas attendu de réponse. Le journaliste ne s’en formalisa pas, ils commençaient à se connaître à force de voyager ensemble et chacun acceptait de mieux en mieux les défauts de l’autre ; de plus, ils étaient tous les deux bien plus préoccupés par l’entrevue qui allait avoir lieu. Les envoyés spéciaux s’échangèrent quelques banalités, Christian le prévint que la voiture les attendait devant l’hôtel. Ladislas acquiesça, puis les deux hommes se regardèrent en silence. Ils réalisaient qu’ils étaient au pied du mur. Ils profitèrent de ce moment d’accalmie avant de s’activer pour rassembler leurs affaires et s’engager dans l’escalier de pierre de leur logement. D’une main, Ladislas tapota la poche intérieure de son veston, vérifiant que le cliché qu’il avait glissé était bien là.

Dans la voiture, le reporter s’impatienta. Puisqu’ils étaient en route, il n’était plus possible de reculer, autant en finir. Il avait tergiversé toute la nuit, se demandant ce qu’il découvrirait une fois au ministère. Allaient-ils les laisser repartir ? Il pensa avec cynisme qu’il se jetait dans la gueule du loup de son plein gré lorsqu’il passa l’entrée du bâtiment, accompagné de son cameraman, de quelques soldats boliviens ainsi que d’un consul français. Ce dernier, « un peu barbouze sur les bords » comme l’avait décrit Christian, taillé tel un parachutiste, était en charge de leur protection. Qui aurait la folie de franchir les portes d’un gouvernement dictatorial alors même qu’on les prenait pour des espions ? Eux, se dit-il avec une pointe d’adrénaline lui resserrant la poitrine.

Les deux reporters se firent fouiller à la première guérite des gardes. Les Boliviens épargnèrent l’exercice à l’émissaire français, évitant ainsi l’incident diplomatique. Ladislas pria pour qu’ils ne tombent pas sur la photo, cachée dans sa veste : elle était trop déterminante. Par chance, la sécurité concentra son attention sur le matériel de son collègue et le cliché resta dissimulé.

On les mena dans les bureaux du ministère. On leur avait préparé une pièce dont on avait tiré les rideaux pour qu’ils puissent s’y installer. Le membre du consulat français s’assit en retrait. Christian posa sa caméra. Ladislas l’observa quelques secondes. Il se fit la réflexion en le voyant effectuer méthodiquement des gestes routiniers qu’il était anxieux ; Christian avait pour habitude de faire des blagues et cela faisait une trentaine de minutes qu’il n’avait pas ouvert la bouche. Le reporter se ressaisit et rassembla ses papiers. Il se rendit compte que ses feuilles tremblaient légèrement, il se demanda si son vis-à-vis le remarquerait lors de l’entretien. Après l’installation vint l’attente. On les fit poireauter un certain moment. Ladislas sentait que sa tête allait exploser : son adrénaline faisait du yo-yo à chaque pas qu’il entendait dans le couloir. À côté, Christian observait son matériel comme si c’était la seule chose qui existait dans la pièce. Ladislas eut tout le temps de se remettre en question. Il se demanda s’il reconnaîtrait Klaus Altmann. Quelques jours plus tôt, Beate Klarsfeld lui avait fourni plusieurs clichés récents du criminel recherché. Il avait également sur lui des photographies de Klaus, trente ans plus jeune. Inconsciemment, Ladislas tapota de nouveau sa poche de veston. Son geste fut écourté par la porte qui s’ouvrit enfin. Quelques hommes et une femme rentrèrent. Parmi eux se trouvait le ministre de l’Intérieur bolivien. Mais ce n’est pas cet individu qui l’intéressait. Le reporter sonda le groupe avant de repérer la silhouette qui alimentait toutes les questions.

Ladislas était sous le choc : il était petit et vieux, alors qu’il s’attendait à voir un géant de deux mètres. Il était petit, certes, mais à son entrée, l’atmosphère de la pièce s’était modifiée : d’anxieuse, elle était devenue pesante. Leurs regards se croisèrent avant que celui de son vis-à-vis ne change de cible pour observer Christian. L’homme avait une calvitie, ses cheveux blancs présents tout autour de son crâne manquaient sur le dessus. Son nez était droit, ses sourcils broussailleux et bas, ses oreilles allongées et sa bouche était fine et étriquée comme sur les différents clichés qu’il avait vus. Il était habillé simplement : un col roulé crème avec une veste marron. Ladislas remarqua que les yeux de l’interviewé parcouraient la pièce sans répit. Il lui était impossible de les garder fixes plus de quelques secondes et, même quand ils se serrèrent la main, il ne capta pas longtemps son regard. Ladislas lui présenta une chaise en bois séparée d’une autre par une petite table rectangulaire. L’homme s’assit le plus tranquillement du monde, un sourire figé en coin. Ladislas retint un frisson : ce sourire était un défi, une manière de lui montrer qu’il en avait maté d’autres et qu’il n’était pas impressionné. Le déclic de la caméra de Christian se fit entendre, permettant au journaliste de reprendre ses esprits.

Il tint avec fébrilité ses notes, cela démarrait. Lui qui avait l’habitude d’être reporter de presse écrite, se retrouver, ici, face à cet homme changeait de son quotidien. Ladislas se fit charmant, et tranquillisa Altmann : dans un espagnol presque parfait, il lui précisa qu’il n’était pas là pour l’enfoncer mais pour lui offrir une chance de s’expliquer. Toute l’interview ayant été préparée en avance, le journaliste débita les premières questions en espagnol et son vis-à-vis répondit avec calme. Il raconta qu’il était un Allemand naturalisé et que le gouvernement bolivien pourrait leur donner les papiers qui le prouvaient. Leur caméra filmait une mascarade et tout le monde ici le savait.

Ladislas arrivait à la fin du scénario écrit par les autorités boliviennes, son cœur s’emballa de plus belle. Il fallait opter, décider quel type d’homme il souhaitait être. Il oublia tout : cette pièce sombre dans laquelle ils étaient, l’objectif qui tournait derrière, Christian, le consul français, le ministre de l’Intérieur bolivien et les cinq autres individus qui s’étaient assis contre le mur pour assister à cette comédie grotesque. Il oublia même Beate, qui quelques jours plus tôt lui avait dit à quel point retrouver ce criminel importait. Il oublia les millions de Français qui attendaient une réponse, qui voulaient la justice. Seul restait cet homme.

Il changea les règles du jeu et se mit à poser de nouvelles questions, en allemand cette fois-ci. Ladislas ne s’en rendit pas compte, mais Christian jeta un coup d’œil aux employés du ministère qui s’échangeaient quelques messes basses. Pourtant, personne n’osa les interrompre. Après tout, cette interview avait été accordée pour faire bonne figure. Ladislas en profita pour presser son vis-à-vis avec des interrogations de plus en plus précises ; après lui avoir demandé où il était né et quand, il lui expliqua que le gouvernement allemand et le procureur de Munich avaient validé l’hypothèse que son identité actuelle était fausse. Pour eux, il était bien un criminel recherché. Klaus nia avec la même tranquillité que plus tôt, mais le reporter le coupa en pleine phrase :

— N’êtes-vous jamais allé à Lyon ?

— Ich bin nicht in Lyon gewesen.

Le cœur de Ladislas s’emballa, il ne put s’empêcher de sentir un sentiment d’extrême puissance couler dans ses veines. Tout flic qu’il était, le ressortissant bolivien venait de se faire avoir : pour quelqu’un qui ne parlait pas français, il le comprenait drôlement bien. Fort de cette petite victoire, le journaliste porta une main à son veston pour en retirer la photo qu’il protégeait tant. Il jeta un coup d’œil à ce portrait en noir et blanc, celui d’un homme ; dessus, l’individu revêtait un chapeau en feutre gris aux bords larges muni d’une calotte creuse et d’un galon noir pour pourtour. Adossé contre une colonne, il était habillé d’un grand manteau sombre en feutre et d’une écharpe bien serrée contre son cou. Son regard était fier et droit. Cette photo était emblématique. Ladislas la révéla à la caméra puis la tendit à Klaus et demanda :

— Avez-vous déjà vu cet homme ?

L’Allemand attrapa avec froideur le cliché et l’observa.

Émile suivait ses deux compères. Ils longeaient la place Castellane, place centrale d’une ville située dans la périphérie de Lyon. Ils étaient en retard. Pourtant, cette réunion était importante, cruciale même, mais ils avaient privilégié la discrétion à l’efficacité. D’ailleurs, lui et Samuel n’avaient aucune idée d’où ils avaient rendez-vous : ils avaient rencontré Max à la sortie du funiculaire de Croix-Paquet. C’était comme cela que ça marchait, ils éparpillaient les sources d’informations pour rendre la tâche plus difficile à leur ennemi. Pour peu que cela fonctionnât… Émile constatait jour après jour que chacun de leur effort n’était qu’un instant de plus passé à flotter dans une mer déchaînée, à la moindre inattention, ils couleraient. Cette guerre était différente de la précédente, leurs combats étaient larvés, sournois. Le plus lourd à porter était surtout l’absence de confiance qu’ils pouvaient avoir les uns envers les autres, cette camaraderie qu’il avait eue à l’armée lui manquait.

Cette réunion était là pour remplacer un de leurs compagnons tombé entre les mains de l’occupant, qui serait le prochain ? Émile était candidat pour diriger la suite des opérations, pourtant ils étaient traqués, il le savait, il ne ferait sûrement pas long feu. Le combat devait continuer, quelqu’un devait prendre les décisions, du moins par intérim, surtout que Max avait prévu de se faire oublier quelque temps en Angleterre. Avec lui, ils perdraient leur tête pensante. Émile scruta la place, elle était peu remplie, quelques passants se hâtaient de la traverser. Il vit à l’autre bout de celle-ci un petit bâtiment qui portait l’inscription mairie sur son fronton. Vu la taille de la structure, la ville était moins peuplée que Lyon et cela le conforta, il y aurait ici bien moins d’yeux pour les espionner.

L’église du coin sonna trois coups quand ils se présentèrent devant un portillon en fer, ils avaient au moins trois quarts d’heure de retard. Sur la façade du mur en pierre, une plaque était fixée, annonçant qu’ici exerçait le docteur Dugoujon en sa qualité de médecin. Se donner rendez-vous chez un praticien était judicieux, leur venue passerait inaperçue au milieu de la patientèle. Le portillon grinça en se refermant. Sur leur droite se situait une minuscule terrasse carrée et dallée. Ils se dirigèrent sur la gauche pour grimper la dizaine de marches les séparant de la porte palière d’une maisonnette de trois étages. Une femme leur ouvrit la porte, elle leur indiqua de les suivre dans un couloir et les mena à la salle d’attente. Ils passèrent devant un escalier en bois qui montait au niveau supérieur. Le parquet craqua sous leurs pas alors qu’ils pénétraient dans la petite pièce. Plusieurs chaises en cuir étaient alignées le long du mur, seul un homme s’y trouvait déjà, ils prirent place.

Et maintenant quoi ? Ils devaient patienter ? Allait-on les amener dans une autre salle ? Leurs collaborateurs étaient-ils là ? Ou bien étaient-ils arrivés en premiers ? Émile réalisa qu’il sentait une boule dans son estomac : cette réunion allait être houleuse, sans compter que peut-être qu’à son issue, il devrait administrer l’Armée Secrète. Son ami et camarade militant, le général Delestraint avait été capturé. Il savait que prendre poste à sa suite serait tout aussi dangereux, mais ils manquaient d’hommes de confiance et entre son ancien poste de directeur et son grade de lieutenant-colonel, il avait l’habitude de commander. Il était déjà passé par la prison militaire pendant un an, la peur d’être incarcéré n’était plus présente, alors pourquoi ressentait-il cette angoisse latente ?

Il observa Max du coin de l’œil. Celui-ci avait enlevé son usuel chapeau feutré qu’il tenait entre ses mains, ses yeux étaient dans le vague mais son expression était déterminée. Après tout, cette réunion serait la dernière pour les mois à venir. Les pupilles d’Émile glissèrent sur le cou de Max, il avait son écharpe blanche, elle était toujours là, même un jour d’été comme celui-ci. Ce tissu cachait une cicatrice, vestige de sa tentative de suicide. Il était de ceux qui préfèrent mourir que plier. Émile soupira. Max plaçait son honneur avant sa vie, mais tous n’avaient pas sa droiture, il avait vu des soldats déserter, trahir, et avec l’occupant au pouvoir, les félonies étaient d’autant plus nombreuses. Certes, Delestraint avait été arrêté et ils devaient nommer un nouveau dirigeant pour commander l’Armée Secrète, mais cette réunion semblait trop dangereuse aux yeux d’Émile : ils seraient tous présents. Une tête pouvait tomber, mais cinq ? Les mouvements de Résistance s’en remettraient-ils ? Il avait hâte d’en finir. Il faudrait une heure, peut-être deux s’ils peinaient à s’entendre. Finalement, qu’était une heure dans la vie d’un homme ?

L’attente s’éternisait, c’est Samuel qui savait quoi faire une fois à l’intérieur de la maison, ils guettaient son signal. Ce dernier était resté silencieux, son visage creusé par l’anxiété, ce qui était normal vu la raison de leur présence. Émile jeta un coup d’œil au patient présent dans la salle d’attente. Le cinquantenaire bedonnant consultait un journal : l’Effort, le quotidien socialiste de la reconstruction nationale de ce 21 juin. Ce dernier titrait « Après deux années de guerre à l’Est, le front allemand s’avère assez solide pour préserver l’Europe du front bolchévique ». L’homme dut sentir le regard consterné d’Émile peser sur lui, puisqu’il releva ses yeux de sa lecture. Le lieutenant mit son attention ailleurs, il attrapa nonchalamment une gazette qui traînait sur une table. Il s’agissait de l’Union Française datant du 5 juin. Ses pupilles se perdirent sur une chronique d’Emmanuel Flandre titrée « Les Neutres ». Serrant les dents, il commença à déchiffrer :

Le chancelier Hitler n’est pas seulement le grand politique, l’homme de l’audace et de la décision prompte et opportune, il est aussi, il ne faut pas l’oublier, le théoricien incisif et précis de cette guerre, comme il fut celui du national-socialisme. Il nous a habitués, depuis quelque temps, à des formules à l’emporte-pièce, qui font admirablement le point de la situation. En de saisissants raccourcis, qui sont d’impitoyables impératifs de l’heure, le Führer vient de prononcer des avertissements solennels à l’adresse de tous les peuples de l’Europe.

Car, enfin, c’est par-dessus tout la lutte pour la vie de l’Europe, en tant que continent propre et indépendant qui se déroule actuellement et qui doit s’achever, soit par la dissolution de l’Europe, soit par la réalisation de son unité, souhaitée et recherchée pendant des siècles mais en vain.

À cet égard, les paroles de Hitler sont à méditer par ceux qui dans ce vaste conflit vital n’ont pas encore cru devoir prendre leurs responsabilités.

Et, plus récemment, il a fait en clair le procès de ce qu’il appelle si bien « le pseudo-monde neutre », ce soi-disant monde neutre qui nargue l’Allemagne d’aujourd’hui en dépit de ce qu’elle combat et saigne pour lui, et qui semble — je parle du moins pour certains petits pays — s’acoquiner de plus en plus avec les forces antifascistes, comme s’il avait la preuve que celles-ci gagneront.

À ces enfants prodigues du continent, le Chancelier dit : « L’esprit de fausse objectivité doit disparaître et les peuples ne peuvent subsister qu’en adoptant une attitude nette ».

Il était temps, en effet, de leur montrer que nous ne sommes pas dupes de leur duplicité. J’aime beaucoup cette expression : « Esprit de fausse objectivité ». Elle dénonce à merveille l’ignoble imposture morale du monde qui ne fait pas la guerre — d’un certain monde s’entend — monde dont la France faisait partie il n’y a pas très longtemps encore. Il n’est pas un monde, il n’est pas un peuple qui ne possède pas de préférence. Nous ne savons peut-être pas tous pour qui ou pour quoi nous sommes, mais nous savons tous contre qui ou contre quoi nous sommes.

Nous portons tous l’un des belligérants dans notre cœur. L’indifférence n’existe pas. Qu’il y ait des Français pour souhaiter l’extermination des uns et des autres, je ne le crois pas. Dans le fond, ils sentent que la France aura besoin demain de ceux-ci ou de ceux-là. Ils le sentent à leur corps défendant, mais c’est une loi de la nature, il faut opter. Et si chacun, à part soi, a opté, il est de la plus élémentaire fierté, quand on fait seul le sacrifice de sa vie, d’exiger de chacun l’honnêteté de dire pour qui il opte.

C’est pourquoi le Führer est, plus que quiconque au sein de l’Europe et au sein de l’Axe, fondé à demander aux peuples qui entourent l’Allemagne d’adopter une attitude nette. « Mettez bas vos masques, semble-t-il déclarer aux non-belligérants, sinon je vous démasquerai ». Cette violence n’est pas pour nous déplaire. Elle n’a rien d’outré. C’est le Christ qui a proclamé : « Qui n’est pas pour moi est contre moi ».

Clac, clac, clac. Les pas de la bonne dans le couloir le sortirent de sa lecture. Il l’entendit ouvrir la porte, suivi du son de lourdes bottes talonnant le parquet. Émile tourna sa tête vers Max qui lui rendit son regard. À l’extérieur, deux silhouettes apparurent devant la porte-fenêtre, elles étaient habillées d’un imperméable noir s’arrêtant aux genoux et d’un chapeau à bords longs. Le cœur d’Émile s’emballa : la Gestapo était là.

Deux autres hommes entrèrent dans la pièce et exigèrent en allemand qu’ils se lèvent et s’alignent face au mur. Ils s’exécutèrent tous, sauf Max qui se justifia :

— Je suis ici pour une rage de dents, je peux vous montrer mon ordonnance.

Il fit mine de soulever le pan de son manteau pour attraper un papier et l’allemand le menaça de son pistolet. Il détacha chaque mot en français avec un accent à couper au couteau :

— Contre le mur et les mains en l’air.

Max rejoignit Émile. En silence, ils se jetèrent un coup d’œil. Le lieutenant savait qu’étant dans la salle d’attente, ils pouvaient se faire passer pour des patients et s’en sortir. À sa droite, Samuel était étrangement calme, tandis qu’à côté de lui, l’homme au journal suait en abondance. Émile pensa avec dureté que le cinquantenaire pourrait voir de près la magnificence allemande tant encensée dans les papelards qu’il lisait. Depuis le couloir, une voix sèche de sonorité allemande résonna :

— Vous avez une réunion illégale dans vos locaux ?

— Non, répondit une voix masculine.

Le claquement d’une gifle se fit entendre, puis des ordres en allemand. L’escalier craqua sous le bruit des pas de la Gestapo qui montait à l’étage. Un monsieur, qu’Émile identifia comme le médecin Dugoujon, fut poussé contre le mur avec la femme qui leur avait ouvert suivi d’une jeune fille, le visage en larmes. Cette dernière tentait de se rhabiller en fermant son chemisier. À part le claquement des talons contre le sol, l’étage était silencieux jusqu’à ce qu’un son sourd retentisse : quelque chose de lourd venait de tomber faisant vibrer le plafond. Des ordres et des coups résonnèrent dans tout l’édifice. Émile souffla avec gravité : leurs compagnons étaient déjà en haut, ils étaient tous pris au piège. Il eut envie de se retourner pour surprendre les deux soldats et leur offrir une porte de sortie, mais le chuchotement de Max l’arrêta dans son geste désespéré :

— Je m’appelle Jacques Martel.

Il fut dérouté une seconde avant de comprendre que cette information était destinée au médecin situé à la gauche de Max. Émile déglutit, Max avait raison, il fallait faire semblant, jouer les civils et espérer ne passer que quelques jours en prison, espérer que leurs faux papiers les couvriraient. On cria à l’étage :

— Où est Max ?

Des bruits de coups et des gémissements suivirent. Cela dura de longues minutes avant que l’ordre de les menotter et de les embarquer ne soit donné. Après un temps qui lui parut interminable, l’escalier grinça. En passant, le même nazi hurla des instructions en allemand. Émile comprit qu’on les amenait aussi pour les questionner. Ils marchèrent en file indienne, passant devant le commandant ennemi qui les observa d’un œil vif et agité. Sa bouche en lame de rasoir lui donnait un air cruel. Émile se demanda s’il s’agissait de « lui » : le chef de la Gestapo locale, surnommé le boucher de Lyon, Klaus Barbie. Il sursauta au bruit des coups de feu, deux ou trois éclats qui venaient de retentir sur la place. Il entendit en allemand un soldat crier « il s’échappe », puis vit le sourire du nazi s’étirer lentement : il n’avait pas bronché. Lorsqu’on les amena à l’extérieur, il n’y avait ni cadavre ni fugitif en vue, mais plusieurs voitures noires étaient présentes. Cette opération avait été organisée à l’avance. Que s’était-il passé ? Comment avaient-ils su ?

Plus il y pensait, plus c’était étrange. Le lieutenant-colonel Émile Schwarzfeld fixait le mur au crépi verdâtre et abîmé de sa cellule. On les avait menés à la prison de Montluc, le centre de détention militaire allemande. Les geôles étaient infâmes et remplies à ras bord, il s’était retrouvé avec sept autres captifs dans quatre mètres carrés. Malheureusement, aucun de ses compères n’avait été placé avec lui. On ne leur avait toujours pas donné à manger, malgré le fait qu’Émile ait vu le jour disparaître deux fois depuis son incarcération. Tant mieux, l’odeur de pisse et de merde lui coupait l’appétit. Il avait à peine survolé le visage de ses compagnons d’infortune. Il avait préféré rester près de la porte, pour regarder par le trou de la serrure les allées et venues. Il voulait savoir ce qu’il advenait de ses camarades résistants. Il n’arrêtait pas de songer à ces coups de feu qu’il avait perçus. Cela l’aidait à ne pas se focaliser sur ce qu’il allait lui arriver. Il repensait également à la tête de ce nazi, à ses yeux enfoncés, son nez droit, sa bouche étroite et surtout à son sourire cruel. Il était clair qu’on les avait dénoncés, mais qui ? Émile avait plusieurs fois repassé le film de la journée dans sa tête : il se souvenait du visage inquiet de Samuel, puis de son calme glaçant, de ce signal qu’ils attendaient de sa part. Il pensait aussi aux quelques coups de fusil qu’ils avaient entendus, puis à la fuite d’un de leur compagnon sous le nez des Allemands alors armés de mitraillettes. Qui était ce fuyard ?

Le lieutenant entendit des pas dans l’escalier. Il se rapprocha du trou de la serrure, collant son œil contre la porte en bois. Il aperçut Max traîné par deux Allemands. Il avait l’air à peine conscient, il ne marchait pas. Émile avait failli ne pas le reconnaître, son visage était en sang, et les quelques bandages qui entouraient sa tête ne parvenaient pas à contenir tout le liquide. Il venait d’être sorti de sa cellule et Émile comprit qu’on l’amenait à un nouvel interrogatoire. Si Max parlait, toute la Résistance française tombait. Le lieutenant cligna des yeux par réflexe, comme s’il prenait une photographie mentale de cette scène ; il savait au fond de lui que c’était la dernière fois qu’il voyait Jean Moulin.

Il lui sembla qu’il ne s’était passé que quelques heures avant qu’on ne vienne le chercher. Il sut que c’était à son tour. Le lieutenant se leva. Il eut un sourire désabusé, le torchon journalistique qu’il avait lu quelques jours plus tôt avait finalement raison : « L’indifférence n’existe pas ». Face à la cruauté et l’ignominie, il fallait opter, car être neutre était aussi un choix. Il savait qu’il devrait garder cette ligne de conduite pendant l’heure qui allait venir, et toutes celles qui suivraient, elles n’allaient pas être des plus faciles. Finalement, qu’était une heure dans la vie d’un homme ?

— Non. Je ne connais pas ce monsieur.

Ladislas reprit la photographie. Il avait regardé chaque mimique d’Altmann, observé chaque froissement de rides. Il rangea le cliché soigneusement dans sa veste et en sortit d’autres. Dessus, le visage de Klaus Barbie, le boucher de Lyon, trente ans plus jeune, les toisait. Il les présenta à la caméra :

— Voici les photographies de Barbie qui avaient été prises au moment de la guerre, je les montre à monsieur Altmann, pour voir s’il les reconnaît.

Ladislas voulait tester Altmann, observer comment il se comporterait face à la vision rajeunie de ce visage. La ressemblance était frappante. Les réponses n’étaient pas importantes, il venait de mentir de toute manière, il fallait le coincer autrement, le mettre mal à l’aise, et le laisser manipuler les clichés. Il récupéra les papiers et les rangea soigneusement. Ladislas sentait l’adrénaline couler dans ses veines, il ne souhaitait pas s’arrêter en si bon chemin.

— J’aimerais vous demander de répéter quelques phrases en français pour vous permettre de vous dédouaner.

— J’ai bien peur que je ne connaisse pas assez le français pour ça.

— Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider : je ne suis pas un assassin.

Klaus Altmann répéta les mots de manière assez fluide. Le journaliste ne s’arrêta pas à ça, il réitéra l’exercice avec une série de phrases : « Je n’ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin ». L’Allemand obtempéra avec hésitation, mais d’un français correct, toujours sous l’œil de la caméra. Ladislas lui demanda s’il avait été en France ou s’il avait appris le français. Il nia : selon lui, son français était trop bancal pour qu’on puisse dire qu’il le parlait vraiment. Pourtant, il répondit du tac au tac à la dernière question de Ladislas :

— Monsieur Altmann, ou monsieur Barbie, je ne sais pas… vous avez la conscience tranquille ?

— Oui, je n’ai rien à me reprocher.

L’interview terminée, des sourires de convenance se formèrent sur tous les visages. Quand Ladislas et Altmann se serrèrent la main, les yeux de l’Allemand étaient d’acier derrière une apparence courtoise. Le journaliste vit dans son regard qu’Altmann savait s’être fait piéger. La porte se referma et une fois seuls, les trois Français s’observèrent en silence. Ce moment de flottement dura quelques secondes, il marquait un retour à la réalité après un instant hors du temps. C’est Christian qui rompit leur mutisme :

— Ladis, c’est de la dynamite ce qu’on a…

— N’est-ce pas, lui répondit Ladislas, mi-choqué, mi-jouissif.

Ladislas avait l’air d’un gamin qui venait de réussir un grand coup, il avait du mal à exprimer une pensée claire. Christian eut du mal à croire qu’ils pourraient sortir d’ici avec ces images, il fronça les sourcils et se tourna vers Ladislas.

Christian rangeait le matériel, il finalisait la désinstallation des lumières lorsque la porte de la pièce s’ouvrit. Un homme du ministère et un traducteur s’approchèrent de lui :

— Cher ami, nous avons dans ces locaux un laboratoire couleur très perfectionné, nous allons développer le film ici à nos frais et nous pourrons le visionner.

— Je ne préfère pas, je vais le faire moi-même en France.

— Il y a eu lors de l’entretien des phrases en allemand, contrairement à ce qui était convenu, nous voudrions les vérifier.

— Ces bobines sont la propriété de la télévision française, il est hors de question que je vous les laisse.

— Il vous faudra l’accord du ministère pour amener ces bobines en France, il serait dommage d’avoir un contretemps.

Christian aperçut que deux silhouettes de garde venaient de prendre poste de chaque côté de la porte. La matraque accrochée à la ceinture du soldat de droite dépassait de l’embrasure.

— Je vois…

Doucement, il ouvrit l’appareil et rangea les films dans une boite noire et hermétique pour les protéger de la lumière. Il tendit le contenant au fonctionnaire. Avant de le lâcher complètement, il rajouta :

— J’espère pouvoir les récupérer rapidement.

— Bien sûr mon ami.

Quand il passa la porte, aucun garde ne le retint. Il quitta le ministère de l’Intérieur bolivien sans se retourner.

Ladislas retrouva l’agitation de la rue. Il plissa les paupières face à la lumière extérieure, il s’était habitué à la pièce sombre. Par une chance miraculeuse, son exfiltration du bâtiment s’était déroulée sans encombre. Les gardes n’avaient pas protesté, preuve qu’ils n’avaient pas encore eu pour ordre de le retenir. Par chance, l’ambassade française était dans la même rue. Ironie du sort, elle était séparée du ministère de l’Intérieur par l’ambassade allemande. Il accéléra le pas sur les cent derniers mètres.

Ladislas s’écroula sur une chaise et pleura comme un gamin. Après la surexcitation venait le moment d’atterrir. Il avait explosé en larmes au moment où ils avaient déposé la photo de Jean Moulin à côté des deux bobines qu’ils avaient filmées. Ils avaient fermé à clef la valise diplomatique. Christian avait géré la suite des événements : après leur interview, il avait glissé les négatifs dans une boite noire portative qu’ils avaient cachée sur le consul français. Ce dernier avait pu s’échapper de l’ambassade sans problème. Une fois tranquillisé, le cameraman avait ordonné à Ladislas de déguerpir avec les photos. Les administratifs Boliviens découvriraient dans quelques heures que les bobines données par Christian étaient vierges.

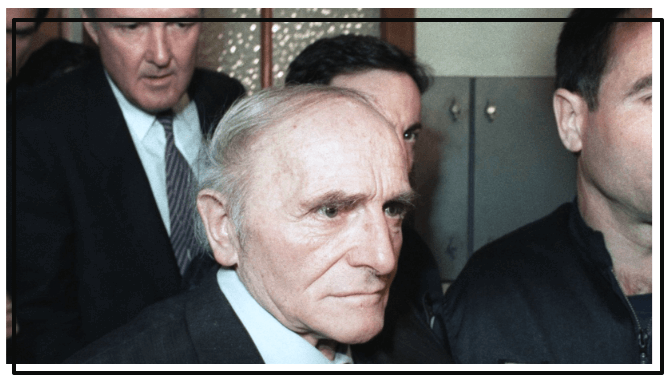

Le soir même, Klaus Altmann fut incarcéré par le gouvernement bolivien pour le protéger d’une éventuelle exfiltration. Le lendemain, Ladislas et Christian accédèrent à sa cellule pour une poignée de dollars. Cette fois-ci, l’homme fut moins poli : il leur fit comprendre qu’emprisonné, il était impuissant mais qu’une fois libéré, les deux journalistes ne feraient pas long feu. Un meurtre s’achetait pour quelques billets à La Paz. Ils prirent le premier avion pour la France.

Ladislas observa le paysage à travers le hublot. Il se sentait vidé. Il ne le savait pas encore, mais dans 24 heures, leur reportage serait diffusé sur France 2, devant quatre invités. Tous étaient des anciennes victimes du boucher de Lyon venues pour témoigner et reconnaître son visage en direct. Simone Lagrande, arrêtée pendant dix jours et torturée par Barbie puis déportée à Auschwitz annoncera : « J’ai été arrêté, j’avais 13 ans. Et à 13 ans on se souvient très bien d’un regard. »

Bien d’autres ne reviendront pas, comme Jean Moulin, dit Max, qui périra suite à ses blessures dans un convoi pour l’Allemagne le 8 juillet 1943 ; ou encore Émile Schwarzfeld mort d’épuisement au chantier de Bruttig, le 29 juin 1944 ; il sera conduit en Allemagne dans le même wagon que Delestrain, l’homme qu’il aurait dû remplacer à la tête de l’Armée Secrète de la Résistance.

Les photos montrées lors de l’interview, quant à elles, prouveront que les empreintes apposées par Altmann le jour de l’entrevue correspondaient à celles de Klaus Barbie. Il faudra attendre encore vingt-et-un ans et un changement de régime bolivien pour que l’extradition de Barbie vers la France ait lieu. Dès son arrivée, il sera détenu à la prison de Montluc, là où quarante ans plus tôt, le nazi enfermait et torturait ses victimes. Dans l’avion qui l’amena en France, il dira à un journaliste bolivien qui lui demandait s’il pensait que la France devait oublier ses méfaits : « J’ai oublié, après la guerre, tout ce qu’il s’est passé, et je n’ai pas haï, j’ai fait mon devoir ». À Lyon, quatorze mille hommes, femmes et enfants eurent affaire à lui et à la Gestapo sous son commandement. Il fut responsable de la mort de plus de quatre mille personnes et de la déportation de sept mille cinq cents juifs. Après quatre ans de procédure en France, le 11 mai 1987, démarre le procès de Barbie. Les crimes de guerre étant prescrits, il sera jugé pour crime contre l’humanité, une première en France. Lors de ce procès, Ladislas de Hoyos sera le seul reporter à pouvoir le filmer.

Quelques photos

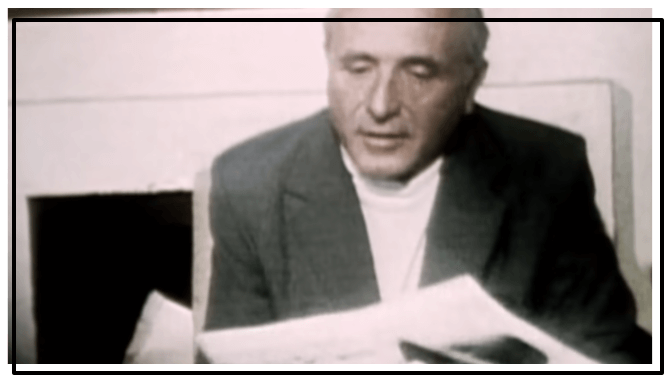

Ladislas de Hoyos sur les hauteurs de La Paz en février 1972

Ladislas de Hoyos sur les hauteurs de La Paz en février 1972

Klaus Altmann/Barbie recevant la photo de Jean Moulin lors de l'interview pour France 2 en février 1972

Klaus Altmann/Barbie recevant la photo de Jean Moulin lors de l'interview pour France 2 en février 1972

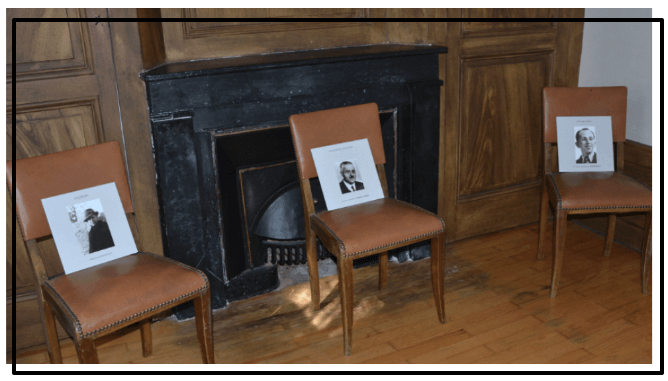

La maison du docteur Dugoujon à Caluire

La maison du docteur Dugoujon à Caluire

Archive : L'union française du 5 juin 1943

Archive : L'union française du 5 juin 1943

Archive : L'Effort du 21 juin 1943

Archive : L'Effort du 21 juin 1943

Ancienne salle d'attente de la maison du docteur Dugoujon à Caluire

Ancienne salle d'attente de la maison du docteur Dugoujon à Caluire

Plaque commémorative sur la façade de la maison du docteur Dugoujon en l'honneur de Jean Moulin

Plaque commémorative sur la façade de la maison du docteur Dugoujon en l'honneur de Jean Moulin

Statue de Jean Moulin à Caluire en face de la maison du docteur Dugoujon

Statue de Jean Moulin à Caluire en face de la maison du docteur Dugoujon

Ladislas de Hoyos suivant Klaus Barbie le 13 mai 1987 en sortie de procès

Ladislas de Hoyos suivant Klaus Barbie le 13 mai 1987 en sortie de procès

Sources :

- Sur les traces de Klaus Barbie - Un jour, une histoire - Laurent Delahousse

- L’histoire de Klaus Barbie, le bourreau de Lyon - Archive INA

- 1972 : Klaus Altman est-il Klaus Barbie ? - Archive INA

- La traque de Klaus Barbie, le boucher de Lyon - France Inter

- Fiche Wikipédia - Klaus Barbie

- Fiche Wikipédia - Jean Moulin

- Fiche Wikipédia - Émile Schwarzfeld

- Fiche Wikipédia - Ladislas de Hoyos

- Fiche Wikipédia - La Paz

- Fiche Wikipédia - Maison du Docteur Dugoujon

- Jean Moulin / Klaus Barbie - France Télévision

- Jean Moulin une affaire française de Pierre Aknine

- Le cameraman raconte l’interview qui a confondu le SS Klaus Barbie en 1972 - RTS

- L’ancien NAZI piégé par un journaliste en pleine interview (1972) - Mamytwink

- Révélations de Klaus Barbie sur Raymond Aubrac - Archive INA

- La mort de Jean Moulin racontée par sa sœur Laure - France Culture

- Affaire AUBRAC

- L’union française n°127 du 5 juin 1943

- L’effort n°948 du 21 juin 1943

Quelques questions restées sans réponse :

Qui est Beate Klarsfeld ?

Beate Klarsfeld et son époux Serge Klarsfeld sont des « chasseurs de nazis ». Ce sont eux qui en juillet 1971 apprennent que le procureur de Munich a classé une action en justice contre Klaus Barbie alors que la justice allemande sait qu’il se cache en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Beate effectue plusieurs voyages en Bolivie pour demander justice et permet ainsi à la France de retrouver sa trace. Elle croisera Ladislas de Hoyos en février 1972, juste avant son interview de Klaus Altmann. Elle lui fournira des clichés qui avaient été trouvés dans des archives de la justice allemande.

Qui a dénoncé Jean Moulin et la réunion de Caluire ?

Le mystère reste encore entier. À la Libération en 1944, les archives allemandes révèlent que René Hardy, le fuyard du coup de filet de la maison du docteur Dugoujon à Caluire, s’était fait reconnaître par un résistant retourné : Jean Multon. Hardy se fait arrêter le 9 juin 1943 dans un train Lyon-Paris — 12 jours avant l’attaque. Ce même jour, Jean Moulton capture à Paris M. Delestrain, le chef de l’Armée Secrète. Les mêmes archives stipulent que la capture de Hardy de juin a permis les arrestations de Caluire. De plus, le 10 juin 1943, Hardy a une entrevue avec Barbie qui le libérera. Le 21 juin 1943, Hardy est blessé par balles lors de sa fuite. Il est le seul à ne pas avoir été menotté en sortant de la maison de Caluire.

En octobre 1946, un second rapport trouvé dans les archives étrangères de Berlin mentionne que la détention d’Hardy aurait permis de découvrir des plans de sabotage de la SNCF ainsi que de nombreuses captures dont celle de Caluire.

En 1947, il est envoyé devant la cour de justice. Il est défendu par de multiples anciens camarades résistants, plusieurs personnes lui établissant un alibi pour le 9 juin 1944. Lors de ce procès, la justice demande à entendre Klaus Barbie. En mai 1948, la justice française le localise en Allemagne, il est alors agent travaillant pour les américains qui le protègent. Barbie refuse de revenir en France car il y serait jugé pour crime de guerre, c’est donc en Allemagne et sous surveillance américaine qu’il témoigne : lors de son arrestation, Hardy lui aurait avoué qu’une réunion secrète aurait lieu à Caluire. Il lui aurait également donné le vrai nom de Max : Jean Moulin. Barbie témoigne que tous les soldats présents lors des arrestations de Caluire étaient au courant qu’Hardy devrait s’enfuir. Ce discours est considéré comme irrecevable par la cour. Hardy est donc acquitté faute de preuve le 8 mai 1950.

En 1950, la Direction de la Surveillance du Territoire apporte une preuve de la présence d’Hardy dans le train Lyon-Paris, un ancien rapport d’un contrôle en témoigne, brisant ainsi les alibis d’Hardy. Il accuse Aubry (présent à Caluire lors des événements) de son arrestation et de celle de Caluire. Aubry était régulièrement en désaccord avec Jean Moulin et visait sa place selon certaines sources. C’est Aubry qui prend l’initiative d’emmener Hardy dans une réunion où il n’aurait pas dû être. Un contre procès est engagé après une nouvelle arrestation d’Hardy. Il évite la condamnation grâce à la « minorité de faveur » : quatre juges sur sept l’estiment fautif, une voix de plus et il aurait été jugé coupable. Hardy a fait en tout sept ans de prison préventive.

En 1989, lors de son procès, Klaus Barbie via son avocat Jacques Vergès, accuse Raymond Aubrac, dit Samuel, d’être celui qui l’avait prévenu de la réunion de Caluire. Raymond Aubrac avait été, selon des archives, emprisonné par la police lyonnaise le 15 mars 1943 et mis en liberté provisoire le 10 mai 1943. Certaines archives allemandes mentionnent que la réunion de Caluire était connue depuis mai 1943 grâce à un résistant retourné, les notes ne précisent pas lequel. Aubrac fut le seul des six résistants captifs après les arrestations de Caluire à rester à la prison de Montluc. Il fut libéré par sa femme Lucie Aubrac et des camarades lors de son transfert à l’école de santé militaire le 21 octobre 1943.

En 1997, Gérard Chauvy, historien, publie le livre Aubrac, Lyon 1943. Ouvrage dans lequel, s’appuyant sur le testament de Barbie écrit en 1987 et sur d’autres archives, il relève de nombreuses contradictions dans les témoignages successifs de Lucie et Raymond Aubrac. Il insinue dans son livre que le couple aurait trahi la Résistance. Pour être lavé de tout soupçon, Raymond Aubrac organise avec le journal Libération une réunion avec des historiens qu’il sélectionne, il y répondra à des questions et sera blanchi. Les Aubrac poursuivent en justice Chauvy pour diffamation et gagnent leur procès le 2 avril 1998.